リストレストは本当に必要?邪魔に感じた理由

「リストレストって本当に必要なの?」 長時間パソコン作業をしていると、一度は気になりますよね。 私も1日8時間以上キーボードに向かう生活をしています。使用しているのはRazer Ornata(フルサイズ)。購入時にリストレストが付属していました。 正直に言うと、私には「ない方が楽」でした。 この記事では、実際に使ってみて感じたリアルな使い心地、邪魔に感じた理由、そして「どんな人なら合うのか」まで体験ベースで整理します。 おすすめを押し付ける記事ではありません。あくまで8時間作業している一個人の実感として、 ...

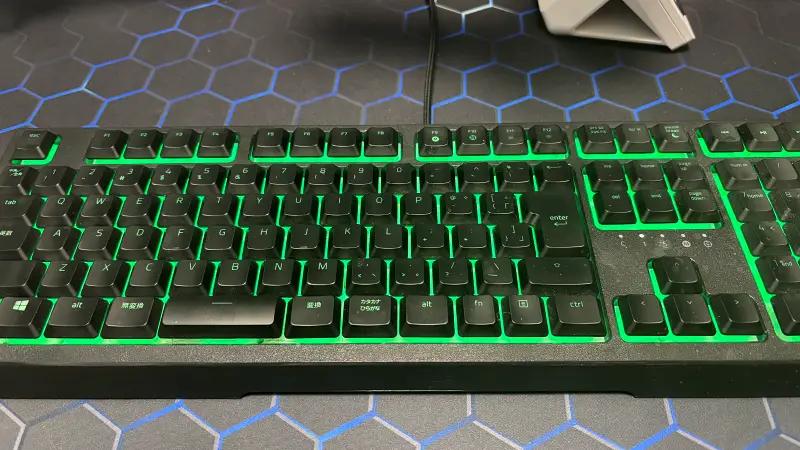

デスクマット必要か問題を本音レビュー|サイズと素材の選び方

*上の写真が、実際に1年間使用しているデスク環境です。 「デスクマットって本当に必要なの?」 在宅ワークやゲーム環境を整えようとすると、一度は迷うアイテムですよね。正直なところ、なくても作業はできます。 しかし、横120cm×縦70cmのデスクで、90×40cmの大型デスクマットを1年間使い続けてみて感じたのは、「なくても困らない。でも、外すと違和感がすごい」ということでした。 この記事では、実際に使用したと、3年間使用しているRazerのキーボードを組み合わせた環境でのリアルな体験をもとに、 デスクマッ ...